Alrededor de la escultura de Leopoldo Emperador

Cuando hice referencia a la deriva en un texto anterior sobre la escultura de Leopoldo Emperador, no trataba de establecer un rescate iconográfico de la fachada cultural por parte del nuevo ciclo herrero que iniciaba Leopoldo Emperador. Mi propósito -pensaba entonces, suficientemente explícito y por ello mi doble interés por advertir la procedencia marina de los “paradigmas” y “mareas” del escultor- no era otro que su literalidad, su significación atlántica de naufragio. Su obra desde la fragilidad, su obra etérea, había estallado en mil pedazos durante el viaje y ahora era el tiempo de recoger los trozos de la memoria en la orilla de una nueva territorialidad, o al menos de un territorio asumido como otro, en las puertas del Sáhara.

Pues aquella obra entonces la entendí como un anuncio, confirmado día a día, de su encuentro africano: “un enigma que ya no nos podemos permitir, pues estaremos tratando de ocultar el sol con las manos”.

Ahora esas manos que urden nuestro devenir en las raíces múltiples de la memoria caprichosa son tan refinadas como indomables, tan naturales como cultas, pues son hijas de la simultaneidad de los tiempos, de la esquizofrenia espacial. Y cuando dije que la escultura de Emperador estaba impregnada de profundas raíces históricas e hice referencia a las tendencias que han significado el siglo en Canarias (simbolismo, modernismo, surrealismo y conceptualismo) trataba de perfilar el paralelismo entre su obra reciente y nuestra historia, pues suponía una lectura tan historicista como enterradora, ya que el retrato que hacia de nuestra última historia la empujaba hacia el pasado, hacia el fondo de la ausencia, a la pérdida y el olvido, para asumirla como vestigio de una arqueología superada por el darwinismo implícito hasta entonces en las propuestas plásticas precedentes.

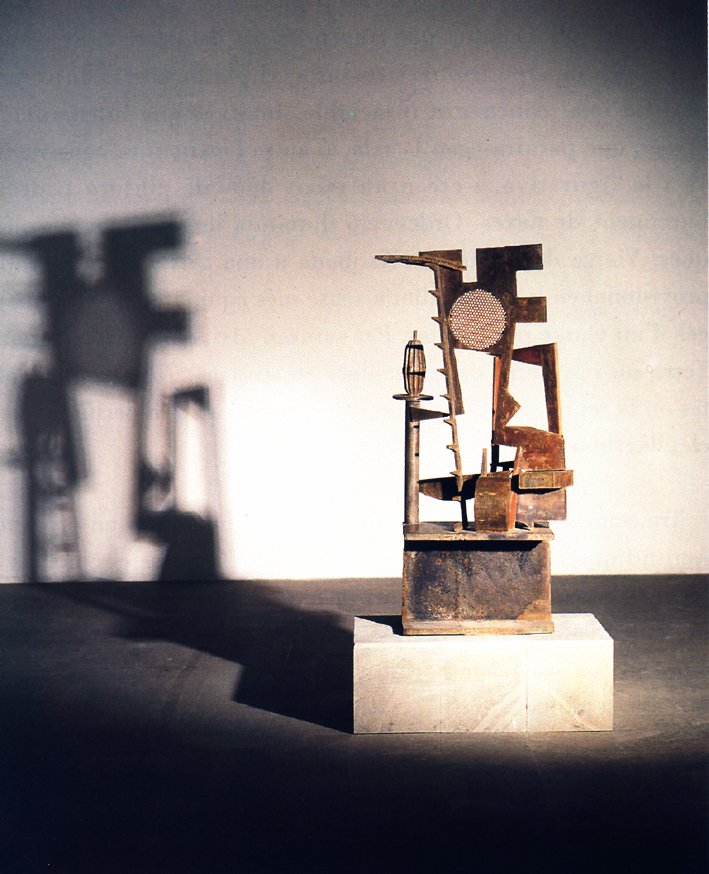

No quiero decir que la obra de Emperador sea un archivo de la memoria ni la crónica del recuerdo sino, al contrario, un anuncio de lo que vendrá, de los tiempos nuevos del mestizo y el bilingüe, de los tiempos del otro. ¿No son acaso las suyas máscaras del reciclaje y la mutación?, hasta la soldadura establece una nivelación de todos los fragmentos, una neutralización de los componentes del compuesto todavía sin forma, innominado, impensable.

Esta exploración es también un naufragio en los astilleros donde ya no se reparan las viejas naves quemadas del olvido sino un puzzle construido de tentativas y fragmentos articulados, capaces de erigir un rostro nuevo.

Para muchos se trataría de un rostro impenetrable, un rostro ciego y mudo a la intemperie y, no obstante, aunque guarda todavía silencio, ya no es el silencio de las piedras ni de los sepulcros blanqueados, es definitivamente una superación de todo lenguaje.

Ahora sin prescripciones, sin órdenes, esta figura todavía imprecisa ha dejado el pasado en su lugar y el futuro abierto a una visión que progresa a medida que avanza mar adentro, hacia otras tierras, hacia otras islas, hacia el desierto africano que la noche cubre de estrellas fugaces, imperecederas, inexistentes, como preciosos metales brillantes que guían el viaje al corazón de la luz que aguarda al final de la noche oscura.

Algunos textos anteriores señalan la poética implícita en estas piezas de desguace ahora vueltas a la vida como con frases previas, prestadas, apropiadas, asumidas, como el homúnculo señalado por Millares y el Frankestein de Mary Shelley. Pero, a la par que el poema, se advierte también la magia de la fragua, tanto como el sudor y la sal, donde el fuego y el agua conviven armónicamente en los astilleros de la creación.

Esa sal y ese fuego no son otros que aquellos que le ofrece su tierra al artista, el fuego volcánico del corazón del abismo y la sal del cementerio marino donde anidan los barcos fantasmas que atraviesan el horizonte de esta quimera donde el mar mece los hierros de la expresión.

Esta flotación imposible es también la del sentido que alumbra a estos esqueletos, vertebrados en la diversidad de las lenguas de fuego que lo articulan, en la pluralidad de sus orígenes, acumulados necesariamente en los espacios y tiempos reinventados, realimentados y vueltos a la vida fragmentariamente, a golpes de elección y renuncia, en una gramática en la que la diseminación y diferencia se configuran como auténticos atributos de su peculiar ensamblaje.

Antonio Zaya. 1997